パラナピアカーバ鉄道博物館

O Museu ferroviário de Parapiacaba

通称 インクライン博物館 MUSEU FUNICULAR を

紹介します。

Funicularとは直訳するとケーブルカーなのですが、日本語ならば「インクライン博物館」でしょうか。営業時間はSL列車と同じ。週末の16:00までが基本のようです。 |

博物館は、SL乗り場の横から歩いていきます。この写真の右側が大きな跨線橋から降りてくる斜面。真ん中の線路が体験SLが走る線路、そして左側の道が博物館への通路です。入場料は確かSL列車と込みでR$10つまり500円弱だった気がします。 |

自分が訪れたこの日は大雨。ものすごい雨の中でしたので、良い写真が撮れませんでした。歩く通路もドロドロです。 |

来場者の皆様へ と書かれた紙.「ここはABPFが管理しています」とのこと。 |

さて、博物館に入ってみましょう。

まず掲げてあったのが、

「Recomendações aos visitantes 訪問者へのオススメ」

何が書かれているのだろうとみてみると・・・ |

na vila 村で

preserve o patrimônio histórico e arquitetônico

保存されている歴史的建造物

evite barulho ou algazarra pois à vila e ocupada por operários quetrabalham em regime de turnos

都会の喧騒に疲れた都会人が雑音から解放される場所として

・・・・とありましたが、その後の na mata 森の中でとしてごみを捨てるなとか危険を避けろだの普通の注意事項が書いてありました。

|

隣にはRFFSA のネットワーク図がありました。RFFSA とはRede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima 、連邦鉄道ネットワークとでも言うのでしょうか?ブラジル国内の鉄道を国有化しようとした組織で、1957年~1998年まで存在していました。44の鉄道組織を統合し完全国有化しようとしたみたいでしたが、結局うまくいかず解散してしまいました。 |

サンパウロ付近にも非常に細かな鉄道網が敷かれていたことが分かります。鉄道網の近代化に失敗したブラジルは、このあと主要交通を自動車へとシフトし、道路整備網の拡充を図ることになります。 |

「踏切」あなたは停まることができるが、列車は停まれない、というRFFSA時代のポスター。 |

Imigracao 移民 と銘打ったポスター。移民時代と鉄道が紹介されています。何かのイベント用ポスターのようです。 |

博物館内部です。様々な展示物が整備されています。 |

すみません。知識がなくて何をする機械かわかりません。ケーブルを巻き上げる機器の一部だとは思いますが・・・。 |

博物館内部には、往時の衣装で撮影できる場所がありました。ABPFの運営資金になるので、ぜひ、と思いましたが、この日は家族を置いて一人で来ていましたので、一人で写るのも・・・とやめてしまいました。 |

上の機械を反対から見たところです。 |

レール、ポイント、継ぎ手、そしてケーブルやそれに関わる機器を修理していた様子がわかります。 |

おお、HOゲージの鉄道模型レイアウトがありました。ブラジルでこれは貴重だと思います。というのもブラジルでは「模型店」というものを見たことがなく「どこかに鉄道模型店があるのかな」と思いそれとなく探してみましたがよくわかりませんでした。 |

これがインクラインの心臓部の展示。レールの間にワイヤーが通っていて、これが列車を引き上げる仕組みです。 |

列車を引き上げるにしては、細いワイヤーに見えますが、ワイヤーだけ太くても引き上げるのが難しくなるのでこれが適当な大きさなのでしょう。 |

横から見た様子。 |

なんだろう。溶接機の類でしょうか? |

一見、ガイコツ?と思いましたが、なんのことはない古いモーター類です。 |

これが巻き上げ機の本体。これは旧線 (Serra Velha:セーハ・ヴェーリャ)で使われていたものです。 |

大きなシリンダーが2本。その真ん中に、巨大なフライホイールがあります。 |

港町サントスまでの間にこうした巻き上げ機が旧線で4区間、新線で5区間に分かれてあったようです。一機の出力は1000hp.でも実際には最大でも951hpだったという資料もどこかで読みました。 |

そしてフライホイールから伸びた鋼鉄ケーブルの先には・・・ |

旧線用のブレーキ車「Serra breque セハブレーキ」が繋がっています。 |

この「Serra breque セハブレーキ」が列車編成のかなめになります。下りの時は先頭に。登りの時は最後尾につき、列車の登坂を助けるのです。 |

この木造の「Serra breque セハブレーキ」は旧線用。新線用には動力のついたものが使われました。というのも5つに分かれたセクションを通過するのに、それぞれブレーキ車を付け変える訳ですが、ブレーキ車が自走できるとその効率は劇的に向上するからです。 |

旧線が開通したのが1867年。もちろん開通時の車両ではないと思いますが、この車体も古いはずです。木造ですが、大切に保管するために屋根を設けたことが分かります。 |

120tもの列車を支えるために台枠をさらに補強してあります |

車体は可愛いのですが、下回りが頑丈にできていることがよくわかります。 |

これが旧線用の巻き上げ機械棟の全体図。正式には

4° CASA DE MAQUINA para Serra Velha (旧線用 第4機械棟)と言います。 |

かろうじて4° MAQUINAと残っています。MAQUINAマキーナとは英語で言うMacine(マシーン)のこと。つまり単なる「機械」という意味です。穴があいて朽ち始めていますが、旧線の開通が1867年なので、この建物もかなり古いと思われます。 |

なぜ4番なのかと言いますと、旧線 Serra Velha セーハ・ヴェーリャは、4つのセクションに分かれて、ケーブルを引っ張っており、海から数えていくとこのパラナピアカーバのものが最終の4番目だったから。言いかえるとスキー場のリフトにしたから順番に支柱に番号がついているのと同じことです。これが新線は5つのセクションに分かれていますので、ここにあるのが、第5号機、ということになります。 |

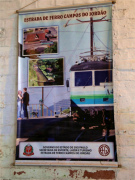

さて、今度は新線の展示物を見に行きましょう。全然関係ないのですが、カンポス・ド・ジョルドン Campos do Jordão というサンパウロ州のちょっとした避暑地のポスターがあったので紹介。(この町にも行ってみましたが、保存鉄道が走っていました。いずれまた紹介します) |

それでは新線の第5機械棟 5°CASA DE MAQUINA周辺を見てみましょう。新線の開通は1900年ですので、この建物も100年以上前のものだと思われます。 |

大きなフライホイールもありました。ではこの中を見てみましょう。 |

新線のインクラインシステムが廃止されたのが1982年。まだそれほど、時間はたっていませんので、新線用のいろいろはそれなりにきれいです。中には車両が展示されていました。 |

おお、蒸気機関車が展示されています。 |

車軸配置は4-4-0。日本で言うならB型のタンク車。 |

ゲージは1.6m。ここで使われていたものです。 |

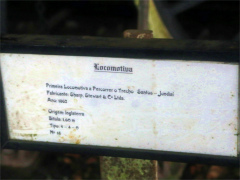

解説がありました

「機関車」 サントス-ジュンジャイ線の初期の蒸気機関車。本線および入れ替え用。イギリス、シャープ&シュツワット社sharp.Stewart & co。 1962年製 No15 |

これも体験用SLと同じメーカーだったんですね。システムも車両もイギリス製ばかりです。 |

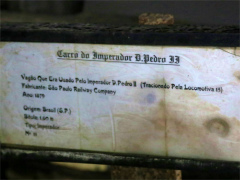

丁寧な作りの二軸客車ですが、作りからしてかなり初期のものに見えます。なんだろうと思い解説を見ると・・・ |

「御料車」皇帝ドン・ペドロ二世が使っていた御料車。けん引していたのはNo15の機関車。1879年ブラジルで製造。サンパウロ鉄道所有。

おおお、皇帝陛下の車でした。しかも機関車15番といえば、上の機関車です。つまりこの2両セットで「お召し列車」ということのようです。 |

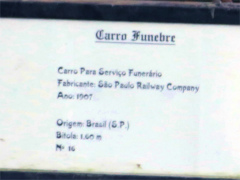

では、このちょっと凝った作りの木造客車は何だろうと思うと |

「霊柩車」

葬儀に使う車両。1907年。ブラジル・サンパウロ製。サンパウロ鉄道所有車。 |

今度は霊柩車です。よく見ると内部にはベッドらしきものが。カトリック教徒が大部分を占めるブラジルでは、今も土葬することも多くあります。・・・きっといろいろな場面でこれが必要になった、とのことでしょうか? |

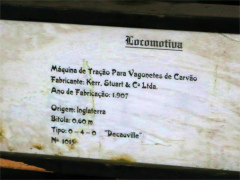

かわいい蒸気機関車もありました。 |

イギリスのカー・スチュアート・アンド・カンパニー Kerr, Stuart and Company 製。石炭運搬用蒸気機関車。1907年製造。軌間は0.6m とのこと。おお!このカー・スチュアート・アンド・カンパニー といえば、後述のロコブレーキを製作した会社です。 |

よく見ると、1.6mのレールの中に、0.6m軌道がありました。 |

細かな解説を忘れてしまいましたが、ケーブルを敷設するのに使った車両のようです。 |

蒸気機関車の動輪でしょう。緑色の塗装が謎ですが。 |

機関車用動輪。直径914mm。材質、鋼鉄。

見れば分かるような・・・。 |

外はこんな感じです。 |

SL列車から見た風景です。巨大な巻き上げ機に蒸気を送るためのボイラー室だったと思われる場所があります。 |

給水のための水タンクだと思われます。 |

周辺はかなり荒廃していました。「1982年に廃止された」ときくと、蒸気機関の歴史からすると最近のように感じますが、既に30年以上も前です。その間、何のメンテナンスもしていないとすれば、こんな感じになるのでしょう。 |

ボイラー棟と思われる場所。こんなに霧が多く、湿度が常に高い場所に30年も放置しておけばこんな姿になっても仕方ないです。 |

おそらく新線用のフライホイール。旧線は「テールエンド」式の巻き上げ方法だったのに対して、新線は「エンドレス」方式だったようです。つまり、上げ下げが常時行われていたとのこと。ケーブルはフライホイールに4回まいてあったそうです。 |

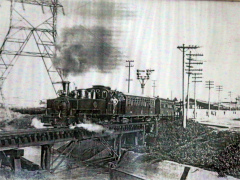

博物館に掲げてあった写真です。係のお兄さんに「ネットで紹介しても良いですか?」と言ったら、「こんなモンでよけれはどーぞ」と言われたので、紹介してしまいます。かなり劣化していますが、それなりに貴重な写真だと思います。 |

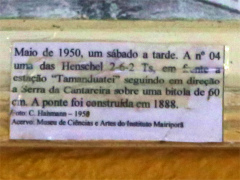

上の写真の解説です。

1950年の5月。土曜日の午後。0.6mゲージの線路をドイツのヘンシェル製の2-4-2の車軸配置を持つNo4機関車が、サンパウロ市のタマンドゥアティ駅Tamanduateíを出たところです。これからセーハ・ダ・カンタレイラSerra da Cantareiraに向かいます。この橋は1888年に作られました。 |

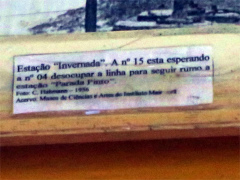

この写真は・・・ |

インヴィルナダ Invernada駅で、パラダパノParada Pano駅行きの4号機関車を、15号機関車が交換待ちをしています。1956年。 |

|

1907年3月。ソロカバ駅にて132号機関車。アメリカ・ボールドウィン製3406型です。 |

|

アメリカ・ボールドウイン製 No6号機関車。(あとはボケてて読めません・・) |

|

1950年5月。1号機関車。サンパウロ市のタマンドゥアティ駅Tamanduateí にて。 |

・・・解説がありませんでした。詳細不明です。 |

同じく解説なし。 |

では、車庫の中の目玉。新線 Serra nova セーハ・ノーバで使われていたの Locobreque ロコブレーキ を紹介します。 |

これらは全てイギリスのカー・スチュアート・アンド・カンパニー Kerr, Stuart and Companyで製造されました。この会社は顧客の事情に応じ、全ての軌間の機関車をオーダーメイドしてくれるので、世界中に様々なタイプの機関車が存在していました。新線ができた1900年から活躍しています。基本的には、旧線用のブレーキ車+簡易蒸気機関車ですが、この車両により運用が格段にやりやすくなったそうです。 |

この会社の社史のような資料にも、SPR (São Paulo Railway) and later EFSJ (Estrada de Ferro Santos a Jundiaí)'s 5 ft 3 in (1,600 mm) gauge mountain cable incline between Paranapiacaba and Piaçagüera. 「パラナピアカーバと、ピアアグエラを結ぶサンパウロ鉄道(SPR)とその後のサントスージュンジャァイ線(EFSJ)の1.6mゲージにおけるインクライン鉄道用機関車も製造した」と書いてありました。やはり製造会社にとってもこの車体は世界でも類を見ないものだったようです。 |

サントス-ジュンジャイ線 EFSJ (Estrada de Ferro Santos a Jundiaí)の14号機の銘版。 |

100年以上前の車両ですが、この状態でいるということは、かなり丁寧に整備されていることが伺えます。 |

こちらのロコブレーキ車も少し整備すれば走りだせそうな感じ |

というか、整備中の機関庫をそのまま見学できることに感動を覚えます。適当と言うか、自由と言うか・・。すごく嬉しいです! |

足回り。斜めにシリンダーがあって、メインロッドが見えています。整備性も向上しているようです。 |

きっと何かの作業の途中なのでしょう。 |

何かの資料には「6両が保存されている」とあった気がするのですが、車庫の中には4両のロコブレーキ車が保管されていました。あと2両はどこだろう? |

直径は小さいですが、6両引く程度なのでこれで十分なのでしょう。 |

運転席も覗けそうな感じ。(見たかったけど・・・やめておきました) |

一部尻尾が外に出ています。そこだけは風雪に耐えている様子がうかがえます。 |

整備用ピットは今でも使えそうな感じ。

というか、体験用SLの車庫 兼 整備場として使っているようです。 |

システムに使われたケーブルは、円周5¼インチ。麻の芯の上に6本の撚り線で補強し、120tの荷重に耐えられるものだったそうです。 |

旧線用の機械棟の裏には、現在の路線が。ちなみにこの路線は旧線のラインをほぼ使用しているそうです。 |

4号棟の後ろには、救援車両が。 |

なかなかこんな車両を見かけることもありません。 |

思うと、列車の脱線事故なども多数あったのかもしれません。 |

SL列車から見た5号機械棟。 |

銀色の近代的な客車がありました。 |

SL列車からみた新線用の5号機械棟。 |

歩いていくとこんな感じです。 |

入口の看板には「サントス-ジュンジャィ鉄道の所有物です」と書かれていました。 |

この奥の車庫には、100年の時間と共に宝の山が眠っていました。 |

5号機械棟のウラです。 |

木造の荷物車?が展示(放置?)されていました。 |

全ては霧の中・・・。 |

今もゆっくりゆっくり時間が流れている場所です。 |