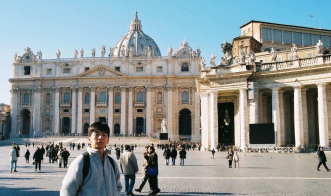

僒儞僺僄僩儘戝惞摪

Basilica di San Pietro

悽奅嵟彫偺奨僶僠僇儞丅偟偐偟僶僠僇儞傎偳懚嵼偺戝偒側崙偼側偄偩傠偆丅柺愊0.44暯曽僉儘儊乕僩儖丅摨偠偔僀僞儕傾偵偁傞彫崙僒儞儅儕僲嫟榓崙偼60暯曽僉儘丄僼儔儞僗偲僗儁僀儞偺娫偺傾儞僪儔岞崙偼丄450暯曽僉儘丄儌僫僐岞崙偱偡傜1.49暯曽僉儘偁傞偐傜偦偺彫偝偝偼廏偱偰偄傞丅乽僴儞僇僠傎偳偺搚抧乿乧259戙嫵峜僺僂僗11悽偼偙偺崙偺彫偝偝傪偦偆昞尰偟偨偲偄偆丅偟偐偟僇僩儕僢僋偺憤杮嶳偲偟偰偺抧埵偼梙傞偓柍偔丄偦偟偰怺墦側傞楌巎偲揱摑偵巟偊傜傟偨僶僠僇儞偺懚壚姶偼偁傑傝偵傕戝偒偄丅丂

僒儞丒僺僄僩儘偲偼丄僉儕僗僩偺12巊搆偺堦恖丄惞儁僥儘偺偙偲丅僉儕僗僩偑抏埑偝傟偰偄偨崰偱傕丄斵偼戝偄偵揱摫偵椼傒丄妶桇偟偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄儘乕儅偱捛奞傪庴偗丄AD65擭崰丄尰嵼偺僒儞丒僺僄僩儘峀応偱媡廫塅壦偵偐偗傜傟弣嫵偟偨偲偄偆丅側偤媡廫帤偵偐偗傜傟偨偐偲偄偆偲丄斵偑僉儕僗僩偲摨偠廫帤壦偱偼偍偦傟偍偍偄偲帺傜媡偝偵側傞偺傪朷傫偩偨傔偲揱偊傜傟偰偄傞丅惞儁僥儘偼尰嵼偺戝帥堾偺偁偨傝偵偁偭偨峜掗僱儘偺戝嫞媄応偵憭傜傟偨偲偝傟偰偒偨偑丄嵟嬤戝帥堾抧壓偺偝傜偵壓偺敪孈挷嵏偺寢壥丄弣嫵偟偨惞儁僥儘偺曟偲崪偑敪尒偝傟丄1976擭朄峜僷僂儘6悽偼丄惞儁僥儘偺曟偑幚嵼偟偨偙偲傪惓幃偵敪昞偟偨丅惞儁僥儘偼弶戙朄墹偲偝傟偰偄傞偺偱丄柤幚嫟偵丄偙偙僒儞丒僺僄僩儘帥堾偼僇僩儕僢僋偺憤杮嶳偲偟偰擣傔傜傟偰偄傞傢偗偱偁傞丅丂偙偺帥堾偺栤岥偼115噊丄墱峴偒偼211m傕偁傞丅壆

僒儞僺僄僩儘峀応乮Piazza San Pietro)

惓柺偐傜偺巔

僒儞丒僺僄僩儘戝惞摪偼憤柺愊15106暯曽儊乕僩丄崅偝45.8倣丄廂梕恖悢6枩恖偲偄偆憐憸傪愨偡傞僉儕僗僩嫵悽奅嵟戝偺戝惞摪偱偁傞丅僒儞僺僄僩儘帥堾偺僋乕億儔偼丄偁偺僼傿儗儞僣僃偺傕偺偲傎傏摨偠宍傪偟偰偄傞偑丄偙偙偺偼儈働儔儞僕僃儘偺愝寁偵傛傞傕偺偩偲偄偆丅惞摪撪偽偁偒傟傞傎偳戝偒偄丅

僪乕儉偩偗偱傕崅偝45m丄抧忋偐傜偺崅偝偼182.5噊偲偄偆偲偰偮傕側偄戝偒偝偱偁傞丅嶰楲幃偺撪晹偵偼挙憸450懱丄拰偼500杮丄嵳抎50儢強偲偲偵偐偔偗偨奜傟偺僗働乕儖偺帥堾偱偁傞

僉儏乕億儔偵搊傞搑拞偺摴偐傜尒偨戝惞摪偺壆崻撪晹偺憰忺丅偁偒傟傞傎偳偺鉱枾側奊夋偑儌僓僀僋偵傛偭偰柍悢偵昤偐傟偰偄傞丅

偙偙丄僒儞價僄僩儘帥堾偼僶儘僢僋寶抸偺戙昞偺拞偺戙昞偱偁傞偲偄偆丅惍慠偲偟偨旤傪捛媶偡傞儖僱僢僒儞僗宍幃傊斀摦偐傜惗傑傟偨偲偄偆僶儘僢僋條幃丅僶儘僢僋偲偼丄億儖僩僈儖岅偺乽榗傫偩恀庫乿偑岅尮偲尵傢傟丄偁傑傝偵傕崑壺側憰忺偑丄壓昳丄埆庯枴偲屻悽偺恖偐傜曁傑傟傞偙偲偑偙偺尵梩傪惗傫偩傜偟偄丅妋偐偵崑壺偡偓傞憰忺偑埿埑姶傪梌偊側偄偙偲傕側偄偑丄偙偆偟偰丄償傽僠僇儞偺僒儞僺僄僩儘惞摪偺拞偵尒傞揤奧傗巌嫵嵗偼慡懱偺嬻娫偺拞偵挷榓偟偰慺惏傜偟偄懚嵼偵側偭偰偄傞丅僶儘僢僋偲偼儖僱僢僒儞僗偲摨條偵嬻娫丄怓嵤丄岝偺慡偰傪寁嶼偟恠偔偟偨寍弍側偺偩傠偆丅

嵟怺晹偵偁傞嵳抎丅丅

僶僠僇儞偼丄撈帺偺捠夁傗愗庤傪敪峴偡傞偩偗偱側偔丄嬧峴丄昦堾丄恄妛峑丄揤暥戜丄揝摴墂丄敪揹強丄暫幧丄曻憲嬊丄怴暦搈側偳丄傑偝偵崙偲偟偰昁梫側傕偺偼慡偰帩偭偰偄傞丅曻憲嬊偐傜偼丄慡悽奅40僇崙埲忋偵揹攇傪曻偪丄怴暦幮偐傜偼擔姧巻傪慡悽奅偵岦偗偰敪峴偟偰偄傞丅悽奅100儢崙埲忋偲奜岎娭學傪寢傃丄戝巊傪岎姺偟偰偄傞丅偨偩偟丄擔杮傕偦偆偱偁傞傛偆偵奺崙偺戝巊娰偼丄偙偙偺嫹偄搚抧偵偁傞偺偱偼側偔丄岥堦儅巗撪偵嶶嵼偟偰偄傞丅偮傑傝丄嵼僀僞儕傾擔杮戝巊娰傕嵼償傽僠僇儞戝巊娰傕儘乕儅巗撪偺暿乆偺偲偙傠偵偁傞偲偄偆傢偗偱偁傞丅偦偟偰儘乕儅朄墹偼偙偺崙偺崙壠尦庱丄僉儕僗僩偺戙昞幰丄巊搆惞儁僥儘偺屻宲幰丄慡悽奅偺僇僩儕僢僋嫵夛偺嵟崅巌嵳偱傕偁傞忋偵丄儓乕儘僢僷憤戝巌嫵丄僀僞儕傾庡嵗戝巌嫵丄儘乕儅娗嬫戝巌嫵偲偄偆尐彂偒傪帩偮惛恄揑巟攝幰偱傕偁傞丅

婭尦慜偺楌巎偩偗偱側偔丄廆嫵揑偵尒傞僶僠僇儞偺尰嵼偺摦偒傪尒偰傒傞偲丄偙偺崙偺丄偦偟偰儘乕儅朄墹偺堘偆懁柺偑尒偊偰偔傞丅偙偺摦偒傪尒傞偵偼1991擭丄偦偆偁偺僜楢曵忞崰偺摦偒傪尒傞偲傢偐傝傗偡偄丅乽墷廈偼尰嵼丄楌巎揑側弖娫傪寎偊偰偄傞丅懡偔偺彅崙丄柉懓偺拞偱帺桼偑嵞惗偟偰偄傞丅墷廈偺巗柉搈夛揑丄暥壔揑丄廆嫵揑娤嶡偑昁梫偩丅乿乽嫟嶻庡媊偼曵忞偟偨丅彅崙柉偺尃棙傪斲擣偟丄慡偰偺崙柉偺惗妶傪姰慡偵巟攝偟偰偒偨慡懱庡媊偺彅惌尃偼姠夝偟偨丒丒乿偙傟偑丄1991擭7寧偵慡悽奅傪旘傃夞偭偨儘堦儅朄墹挕敪偺僀僥僫儕僂儉偲屇偽傟傞乽慡墷僇僩儕僢僋巌嫵夛媍乮僔僪僲僗乯摿暿憤夛乿奐嵜偺埬撪忬偱偁傞丅搶墷丒僜弲偱偺嫟嶻搣堦搣巟攝偺廔鄟丄EU偵傛傞墷廈惌帯丒宱嵪摑崌偲偄偆墷廈偺惌帯揑寖曄偵懳偟儘乕儅丒僇僩儕僢僋嫵夛偼偳偺傛偆偵懳墳偟偰偄偔傋偒偐丄怴偨側晍嫵妶摦偼偳偆偁偭偨傜傛偄偐傪摙媍偟傛偆偲尵偆傢偗偱偁傞丅偦偟偰1991擭11寧28栚偐傜12寧14栚傑偱僶僠僇儞偱奐偐傟偨偦偺僔僪僲僗摿暿憤夛偱偼乽僉儕僗僩偺怣嬄偼屄恖偺惗妶偩偗偱側偔丄慡墷廈幮夛偵傕1抜偲塭嬁傪梌偊偰偄傞丅偦傟偑偝傜偵嫮偄摑崌傪懀偡乿偲偄偆擣幆偺壓乽慡墷廈偺暉壒壔乿乽廆嫵偵傛傞慡墷廈偺摑堦乿傪恾傞偲寛媍偝傟偨偲偄偆丅偟偐傕偙偺摿暿憤夛偺夛媍拞丄偲傫偱傕側偄楴曬偑擖偭偨丅偦偆僜價僄僩弲朚偺曵忞偱偁傞丅摿偵僂僋儔僀僫嫟榓崙偺撈棫偼僶僠僇儞偵偲偭偰戝偒側堄枴傪帩偮丅僂僋儔僀僫惣晹偼僇僩儕僢僋偑懡悢攈丄偟偐傕懠廆嫵偱偁傞偼偢偺儐僯僄僀僩嫵夛傕媀幃傗嫵夛偼僊儕僔傾惓嫵偵偺偭偲傝側偑傜傕幚幙揑偵偼僇僩儕僢僋丅偮傑傝丄僶僠僇儞偼僂僋儔僀僫偺撈棫偱峀戝側儘僔傾偵恑弌偡傞懌偑偐傝傪偝傜偵屌傔偨偲尵偭偰椙偄丅榖偑彮偟暋嶨偵側偭偨偑丄娙扨偵傑偲傔傞偲丄僜楢偺曵忞偲偄偆惌帯揑寖曄偵忔偠偰丄儘乕儅朄墹挕偼帺暘偺僥儕僩儕乕傪彮偟偱傕峀偘傛偆偲惛椡揑偵妶摦偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺儘乕儅朄墹挕偺惛僇揑側摦偒偼1978擭偵儘乕儅朄墹偵慖偽傟偨丄儓僴僱丒僷僂儘僯悽偺屄恖揑婅朷偲枾愙偵寢傄偯偄偰偄傞偲偄偆尒曽僇嫮偄傜偟偄丅儓僴僱丒僷僂儘僯悽偼僇僩儕僢僋巎忋弶傔偰偺僗儔僽恖朄墹偱偁傞丅偟偐傕億乕儔儞僪弌恎幰偲偟偰慶崙偺愯椞丄嫟嶻搣偺嫮尃巟攝傪偟偭偐傝偲尒偰偒偨丅偦偺偨傔偵暯榓偺慴偲偟偰朄墹廇擟埲棃丄乽慡墷廈偺摑堦乿傪慽偊偰偒偨丅偮傑傝朄墹帺恎偺婅朷偲偟偰乽僇僩儕僢僋偵傛傞傾僀儖儔儞僪偐傜僂儔儖傑偱慡墷廈偺摑堦乿偲偄偆傕偺偑柧妋偵偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅